E2Eテストとは?自動化のメリット・デメリットと手法まで徹底解説

システム開発では、リリース後に発生する不具合を防ぎ、安定した動作を保証するために、様々なテストを実施する必要があります。その中でも、実際のユーザー操作を再現してシステム全体の挙動を確認する「E2Eテスト」は特に重要です。

本記事では、E2Eテストの基礎からメリット・デメリット、自動化の手法までをわかりやすく解説します。

目次

E2Eテストとは?

E2Eテスト(エンドツーエンドテスト)とは、ユーザーが実際に操作する環境を想定し、システム全体が期待通りに動作するかを検証するテストです。

アプリケーションのUIからデータベース、外部サービスとの連携までを対象に、一連の処理をユーザー視点で確認します。

開発の最終段階で実施されるシステムテストの一種であり、UIテストと呼ばれることもあります。

「End to End(端から端まで)」の名の通り、ユーザー体験を最初から最後まで検証することを目的としており、現在ではE2Eテストという名称が広く定着しています。

例えば、ECサイトの場合、「商品検索 → カート追加 → 決済 → 注文完了」といった操作をシミュレーションし、各処理が正しく連携して動作するかを確認します。

これにより、個々の機能は正常でも、組み合わせた際に発生する不具合を未然に防ぐことができます。

また、E2Eテストはプログラム内部の構造を意識せず行えるため、ブラックボックステストに分類されます。

通常はテストケースに基づいて手動で実施されますが、工数が大きくなりやすいため、近年は自動化による効率化が重要視されています。

E2Eテストは、ソフトウェア開発における複数のテスト工程の中でも、最終段階に位置づけられるテストです。

他のテストとどのように異なるのかを理解しておくと、E2Eテストの目的や役割がより明確になります。

以下の表で、単体テストからE2Eテストまでの違いを一目で確認してみましょう。

| テスト名 | 対象範囲 | 主な目的 |

|---|---|---|

| 単体テスト | 関数やメソッドなどの最小単位 | 各部品(ユニット)が正しく動くかの確認 |

| 結合テスト | 複数コンポーネントの連携 | データや処理が正しく連携するかの検証 |

| システムテスト | アプリ全体 | 要件通りに動作しているかの包括的な確認 |

| E2Eテスト | アプリ全体 | ユーザー操作や内部処理を含めた全体が機能するか検証 |

これらのテストの中でも特に混同されやすい「E2Eテストと結合テスト」および「E2Eテストとシステムテスト」の違いについて、次の章で詳しく解説します。

結合テストとの違い

結合テストは、複数のモジュールを組み合わせて、正しく連携できるかを確認するテストです。単体テストの後に実施され、モジュール間のデータの受け渡しやインターフェースの整合性を検証します。

例えばECサイトでは、「商品検索」と「商品詳細表示」を連携させ、検索結果から正しい商品情報が表示されるかを確認します。

この段階では、全体を統合せず、連携部分のみを対象にテストを行う点が特徴です。

一方、E2Eテストはシステム全体を対象に、ユーザー操作を再現してアプリケーションの流れを検証します。

結合テストが「内部連携の正しさ」を確かめるのに対し、E2Eテストはユーザーの操作体験として期待通りに動くかを確認します。

つまり、E2Eテストと結合テストとの違いは、モジュール間の連携を確認するか、ユーザーの操作体験を通してシステム全体の動作を検証するかという、テストの視点と範囲にあります。

システムテストとの違い

システムテストは、すべてのモジュールを統合した状態で、システム全体が要件通りに動作するかを確認するテストです。

結合テストを終えた後、機能・性能・信頼性・セキュリティなどを総合的に評価します。

そのためシステムテストは、「仕様通りに動作しているか」という観点でシステム全体を幅広く検証します。一方E2Eテストは、システムテストの中でも特にエンドツーエンドでの機能的振る舞いに着目してテストを行います。

つまり、E2Eテストとシステムテストの違いは、システムテストが画面単位や機能単位など様々な視点でシステム全体の振る舞いをテストするものであるのに対し、E2Eテストはエンドツーエンドの視点でシステム全体の振る舞いをテストするという、検証の視点にあります。

E2Eテストのメリットとデメリット

E2Eテストの概要を理解したところで、その実施によって得られるメリットとデメリットについて整理しておきましょう。

E2Eテストのメリット

E2Eテストの主なメリットは、以下の2点が挙げられます。

ユーザー視点でのテストができる

E2Eテストでは、ユーザーの実際の操作を再現し、ソフトウェアが期待通りに動作しているかを確認します。単なる機能の動作確認に止まらず、ボタン操作や入力、ページ遷移といった一連のユーザーストーリーが正しく成立しているかを検証できます。

これにより、重大な不具合を事前に防ぎ、UX向上につながります。ただし、自動テストではユーザーの主観的な「使いやすさ」までは評価できない点に注意が必要です。

環境固有の問題を発見できる

E2Eテストは、環境ごとの微妙な違いから生じる不具合を検出しやすいというメリットがあります。開発環境やステージングでは問題がなくても、本番環境では設定差や外部サービスの連携エラーが発生することがあります。

E2Eテストでは、実際のデータベース構成や外部API連携、ネットワークの遅延などを含む「実運用に近い環境」で検証を行うため、環境依存のトラブルを事前に洗い出すことが可能です。

これにより、リリース後の想定外の障害を最小限に抑えられます。

E2Eテストのデメリット

E2Eテストはメリットだけでなくデメリットも存在します。主なデメリットは以下の3点が挙げられます。

テスト時間がかかる

E2Eテストはシステム全体を通して行うため、単体テストや結合テストに比べて実行に時間がかかります。ブラウザ起動やページ遷移、外部通信なども含まれるため、単体テストや結合テストより処理が重くなりがちです。

その結果、リリース直前に実施するとフィードバックが遅れ、開発サイクル全体の遅延を招くことがあります。

環境設定が難しい

実運用に近いテスト環境を再現する必要があるため、環境構築や維持に手間がかかります。

データベース設定、外部API接続、ネットワーク条件など、再現性の高い環境を用意するにはコストが発生します。

特に小規模プロジェクトでは、この環境構築が導入の障壁となることもあるでしょう。

テスト結果が不安定

E2Eテストは多くの要素を横断するため、ネットワークの遅延や外部サービスの応答、ブラウザの挙動によって結果が変わることがあります。

こうした不安定要素が増えると、テストの信頼性が下がり、再実行や修正に余計な工数を要することになります。

これらの特徴からもわかるように、E2Eテストは実行範囲が広く、環境依存の問題も多いため、人の手で継続的に実施するのは非常に困難です。そのため、E2Eテストを効率的かつ安定して運用するためには、自動化の導入が欠かせません。次の章では、E2Eテストを自動化することで得られる主なメリットを解説します。

E2Eテストは自動化がおすすめ

E2Eテストは要件が複雑で実施負担が大きく、手動だけでは限界があります。効率化と品質の安定を両立させるために、自動化の導入を検討しましょう。

自動化には、主に次の3つの利点があります。

テスト工数の削減ができる

手動で行う場合、ユーザー操作を一つずつ検証する必要があり、多くの時間と人員を要します。スクリプトによる自動実行を導入すれば、繰り返し作業を効率化し、工数と人的コストを大幅に削減できます。

特にリグレッションテストやリリース前検証など、頻度の高いテストで効果を発揮します。

繰り返し実施できる

自動化されたE2Eテストは、同じテストをいつでも正確に再実行できます。

コード変更や新機能追加のたびに素早く検証でき、短い開発サイクルでも品質を維持できます。

また、CI/CDパイプラインに組み込むことで、継続的なテスト運用が可能になります。

テスト結果が安定する

自動化スクリプトは常に同一条件・手順で実行されるため、結果に一貫性が生まれます。担当者の違いによる操作のばらつきがなくなり、再現性と信頼性の高いテストが可能です。

さらに、ログやスクリーンショットを自動取得すれば、問題の原因分析も迅速に行えます。

E2Eテストの自動化は、開発スピードと品質を両立させるための重要な手段です。

その重要性を理解したところで、次に、E2Eテストを自動化するためのステップをご紹介します。

E2Eテストを自動化する方法

E2Eテストの自動化は、以下の5ステップで進めると効果的です。

1. 自動化の目的を明確にする

E2Eテストは、すべてを自動化できるわけではありません。

どこまでを自動化するのか、なぜ自動化するのかを明確にすることが重要です。

目的を定めずにツールを導入してしまうと、「とりあえず自動化しただけ」で形だけの運用になり、むしろ工数やコストが増えて継続できなくなるケースもあります。

例えば、頻繁に仕様が変わる機能まで自動化してしまうと、スクリプトの修正が繰り返し発生し、結果的に手動テストより非効率になることもあります。

自動化は品質を高める魔法の仕組みではなく、あくまで効率化のための手段です。浮いた時間をより高度な検証や改善に活用できるよう、「自動化の目的」や「活用方針」を明確にして進めることが大切です。

目的を考える中で、「テスト自動化の成果をどう測定すべきか」がわからない場合は、以下の記事を参考にしてください。

また、「そもそもどこまでE2Eテストを行えばよいのか」といった、E2Eテストの適切な範囲について詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてみてください。

2. 自動化ツールの選定

E2Eテストを自動化するのであれば、チームに適したツールを導入するのが一般的です。

手動テストだけで検証を続けていると、シナリオが増えるたびに工数が膨らみ、スピードと品質の両立が難しくなります。

E2Eテストを自動化するツールには、無料で利用できるツールがあり、有名なツールで言うとPlaywright や Cypress などが挙げられます。Playwrightは複数ブラウザや多言語に対応しており、Cypressはデバッグのしやすさと直感的な操作性が特徴です。いずれも無料でインストールすることが出来るので、最初に試してみるツールとして適しています。

ただし、自動化の導入段階では「どう進めればよいか分からない」「これは自動化できるのか」といった疑問が次々と出てくるものです。 そのため、長期的な運用を前提とする場合は、最初から有料ツールを検討することもおすすめです。

有料ツールの多くは充実したカスタマーサポートを提供しており、ツールの使い方だけでなく、自動化の進め方や課題の解決方法についても相談できます。 専門知識を持ったサポートチームに気軽に問い合わせできる環境があることで、初期の不安を解消しながらスムーズに自動化を進められます。

また、有料ツールには自動並列実行やテスト管理機能など、チーム全体で継続的に運用できる仕組みも備わっています。 多くの有料ツールで無料トライアルが提供されているため、まずはトライアルで試しながらサポートの質も含めて比較してみるとよいでしょう。

3. テストシナリオの作成

自動化ツールを選定したら、次にテストシナリオを作成します。

どの範囲を自動化するのかを明確にし、実際のユーザー操作を想定してテスト内容を整理します。

例えば、入力データが正しく登録されるか、ボタン操作で画面が適切に遷移するかなど、ユースケースに基づいた具体的な検証項目を定義しましょう。

この段階でテストシナリオを固めておくことで、後のテストスクリプト作成がスムーズになります。

4. テストスクリプトの作成

作成したシナリオをもとに、実際の自動化を実装します。

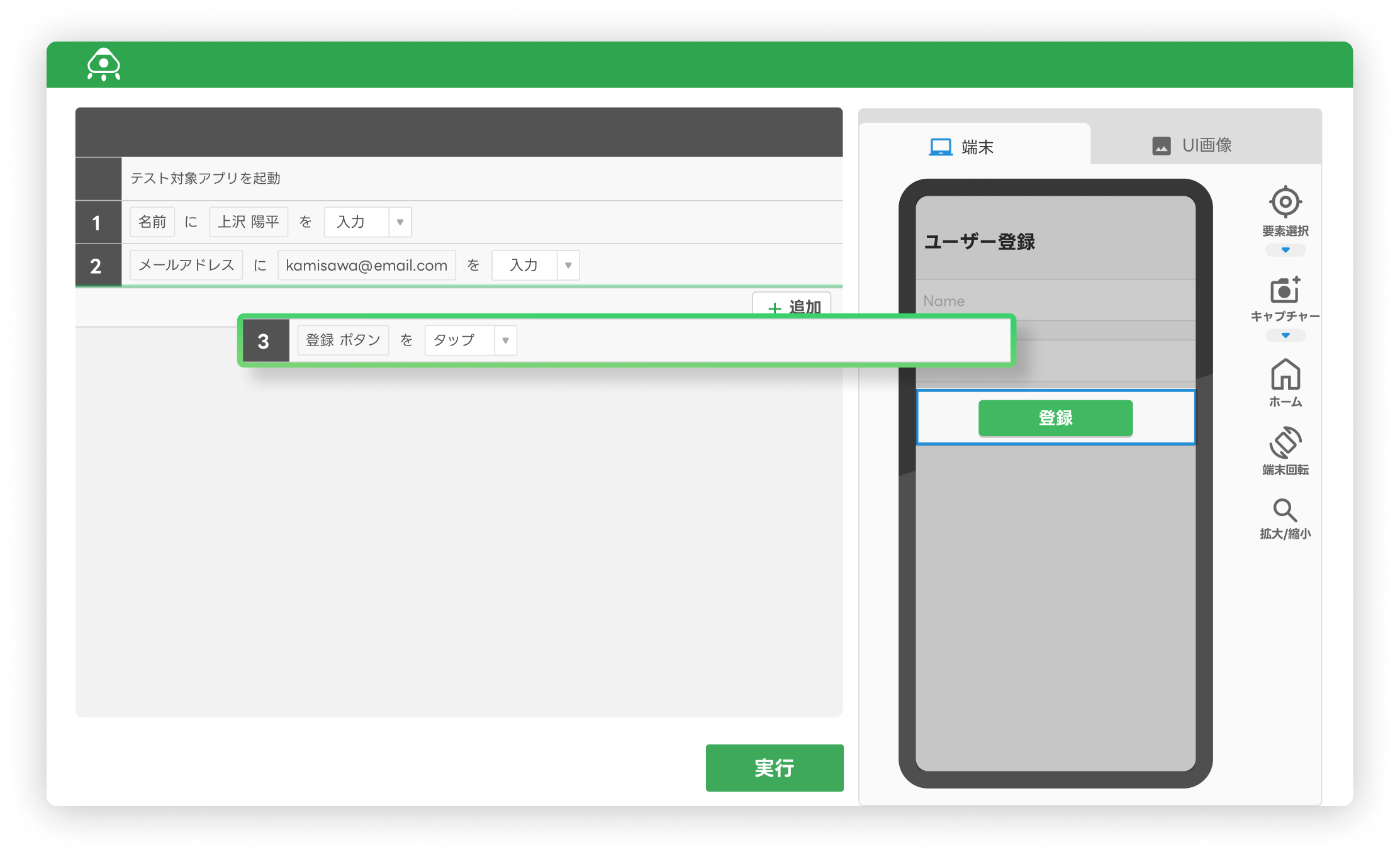

選定したツールに合わせてスクリプトを構築したり、ローコード/ノーコードの設定でテストフローを組み立てたりします。

ローコード・ノーコードツールを利用する際は、あらかじめ再利用できる共通パーツを設計しておくことで、運用効率を高めることができます。

5. CI/CDパイプラインに組み込む

最後に、自動化したテストをCI/CDパイプラインに組み込みます。

コードの変更やマージ時に自動テストが走るように設定することで、品質チェックを継続的に行えます。

これにより、リリースサイクルを短縮しつつ、安定した品質を維持できます。

まとめ

E2Eテストは、ユーザー体験に直結する重要な品質保証プロセスです。

手動テストでは工数が大きくなりがちなため、自動化ツールを活用して効率的に実施することが、現代開発のスタンダードとなっています。

正しい目的設定とツール選定、そしてCI/CDへの統合によって、E2Eテストは「開発の負担」ではなく、品質とスピードを両立するための強力な武器になります。

今こそE2Eテストを実施し、より高品質なプロダクト開発を実現していきましょう。

E2Eテスト自動化ツールをお探しであれば、MagicPod がおすすめです。

ブラウザ・モバイルの両方に対応しており、テストの自動化を誰でも簡単に始められます。

現在、2週間の無料トライアルを実施中です。ぜひこの機会にお試しください。

\ MagicPodのの紹介資料を今すぐ入手 /

資料を無料でダウンロードする

日本語

日本語