システム開発手法を徹底解説 | 主要5手法の比較と最適な選び方

システム開発プロジェクトを成功に導くには、適切な開発手法の選択が不可欠です。本記事では、ウォーターフォールからアジャイル、DevOpsまで、主要な開発手法を網羅的に解説し、プロジェクトに最適な手法を選ぶための判断基準をご紹介します。

目次

システム開発手法の全体像【一覧表で比較】

システム開発手法には多様な選択肢が存在します。まずは全体像を把握するために、代表的な5つの開発手法を比較表で確認しましょう。

| 開発手法 | 開発 スタイル |

プロジェクト規模 | 柔軟性 | 主な特徴 | 適用シーン |

|---|---|---|---|---|---|

| ウォーターフォール | 計画駆動型 | 大規模 | 低 | 段階的に進行、手戻りしにくい | 要件が明確で変更が少ない案件 |

| アジャイル | 反復型 | 小〜中規模 | 高 | 短期間で反復開発 | 要件変更が頻繁な案件 |

| DevOps | 継続的開発 | 全規模対応 | 高 | 開発と運用の統合 | 継続的リリースが必要な案件 |

| スパイラル | リスク駆動型 | 中〜大規模 | 中 | リスク分析を繰り返す | リスクが高いプロジェクト |

| プロトタイプ | 試作型 | 小〜中規模 | 高 | 試作品で要件を明確化 | 要件が不明確な案件 |

この比較表から分かるように、各手法には明確な特徴と適用場面があります。現代のシステム開発では、ウォーターフォール、アジャイル、DevOpsが主流となっており、少し前にはスパイラルやプロトタイプも広く使われていました。では、そもそもシステム開発手法とは何なのか、基本から詳しく見ていきましょう。

システム開発手法とは?基本を理解する

システム開発手法の本質について理解を深めていくために、システム開発手法の定義や重要性について解説していきます。

システム開発手法の定義

システム開発手法とは、システム開発を計画的に進めるための作業手順やルールのことです。プロジェクトの計画立案から要件定義、設計、実装、テスト、リリースまでの各工程をどのように進めるかを定めた方法論を指します。

開発手法は単なる作業手順ではなく、プロジェクトマネジメント、品質管理、リスク管理、チームコミュニケーションなど、開発プロセス全体を包括的にカバーする枠組みです。

なぜシステム開発手法が重要なのか

適切な開発手法の選択は、プロジェクトの成否を左右する重要な要素です。システム開発手法が重要な主な理由は以下の通りです。

- プロジェクト成功率の向上:体系的なアプローチにより、進捗管理や品質管理が明確になり、プロジェクトの失敗リスクを低減できます。

- コスト・時間の最適化:開発プロセスが明確になることで、無駄な作業を削減し、効率的なリソース配分が可能になります。

- 品質の安定化:各工程での成果物基準やレビュープロセスが定義されることで、一定以上の品質を確保できます。

- チーム協働の円滑化:共通の枠組みを持つことで、メンバー間のコミュニケーションがスムーズになり、認識のずれを防げます。

- 変化への対応力:プロジェクトの特性に合った手法を選ぶことで、要件変更や環境変化に柔軟に対応できる体制を構築できます。

開発手法の重要性を理解したところで、次は各手法の具体的な特徴と実践方法を詳しく解説していきます。

主要なシステム開発手法の種類と特徴【詳細解説】

ここからは比較表で紹介した各手法について、実践的な観点から詳しく解説します。それぞれのメリット・デメリット、適用場面を理解することで、自社プロジェクトに最適な手法が見えてくるでしょう。

ウォーターフォール開発

ウォーターフォール開発は、最も伝統的な開発手法で、要件定義→設計→実装→テスト→運用という各工程を順番に進める計画駆動型のアプローチです。

主な特徴:

- 各工程が完了してから次の工程に進むため、手戻りしにくい

- プロジェクト開始時に全体計画とスケジュールを確定

- 各工程の成果物(ドキュメント)が明確

- 進捗管理がしやすく、大規模プロジェクトに適用しやすい

適用場面:要件が明確で変更が少ない基幹系システム、法規制対応が必要なシステム、大規模な公共事業システムなど。

メリット:計画性が高く進捗が可視化しやすい、ドキュメントが充実する、品質基準が明確。

デメリット:要件変更への対応が困難、動作する成果物作成がプロジェクト後半になる、市場変化に追従しにくい。

アジャイル開発

アジャイル開発は、短期間の反復サイクル(イテレーション)で開発を進め、顧客フィードバックを頻繁に取り入れながら柔軟に対応する開発手法です。

主な特徴:

- 1〜4週間程度の短いサイクルで機能を実装・リリース

- 顧客との密接なコミュニケーションを重視

- 変化を歓迎し、計画よりも適応を優先

- チームの自己組織化を促進

代表的なフレームワーク - スクラム:アジャイル開発を実践する手法として、スクラムが広く採用されています。スクラムでは、2〜4週間の「スプリント」と呼ばれる固定期間で開発サイクルを回し、プロダクトオーナー、スクラムマスター、開発チームという明確な役割分担のもと、デイリースクラム(毎日の短時間ミーティング)で進捗を共有します。スプリントレビューとレトロスペクティブを通じて継続的な改善を図り、プロダクトバックログで優先順位を管理することで、透明性の高い開発を実現します。

適用場面:スタートアップの製品開発、Webサービス、モバイルアプリ、要件が流動的なプロジェクト。

メリット:市場変化への迅速な対応、早期の価値提供、リスクの早期発見。

デメリット:全体像の把握が難しい、ドキュメントが不足しがち、予算とスケジュールの見積もりが困難。

DevOps

DevOpsは、開発(Development)と運用(Operations)を統合し、継続的インテグレーション(CI)と継続的デリバリー(CD)により、迅速かつ頻繁なリリースを実現する文化と手法です。

主な特徴:

- 開発と運用の壁を取り除き、協働を促進

- 自動化ツールを積極活用(ビルド、テスト、デプロイ)

- インフラのコード化(Infrastructure as Code)

- モニタリングとフィードバックループの確立

適用場面:Webサービス、クラウドネイティブアプリケーション、継続的なアップデートが必要なシステム。

メリット:リリース頻度の向上、品質の安定化、障害対応の迅速化、チーム間の連携強化。

デメリット:文化変革が必要、自動化基盤の構築コスト、セキュリティ対策の複雑化。

テスト自動化の重要性:DevOpsを成功させる鍵は、テスト自動化にあります。手動テストでは継続的デリバリーのスピードについていけません。AI活用型のテスト自動化ツールを導入することで、テストの効率化と品質担保を両立できます。

スパイラル開発

スパイラル開発は、リスク分析を中心に据え、計画→リスク分析→開発→評価のサイクルを螺旋状に繰り返す開発手法です。

主な特徴:

- 各サイクルで重点的にリスク分析を実施

- プロトタイプを作成してリスクを検証

- 段階的に機能を追加・拡張

- ウォーターフォールと反復開発の中間的アプローチ

適用場面:技術的リスクが高いプロジェクト、新技術を採用する案件、大規模で複雑なシステム。

メリット:リスクの早期発見と対策、段階的な機能追加で柔軟性を確保、品質向上。

デメリット:リスク分析のコストと時間がかかる、プロジェクト管理が複雑、小規模プロジェクトには不向き。

プロトタイプ開発

プロトタイプ開発は、本格的な開発前に試作品を作成し、ユーザーのフィードバックを得ながら要件を明確化・改善していく手法です。

主な特徴:

- 早期に動作するモデルを作成

- ユーザーの実際の操作を通じて要件を洗い出す

- 試作→評価→改善のサイクルを繰り返す

- 最終的に本番用システムを再構築する場合と、プロトタイプを進化させる場合がある

適用場面:UI/UXが重要なシステム、要件が不明確なプロジェクト、新規性の高いサービス。

メリット:要件の早期明確化、顧客満足度の向上、認識のずれを防止、開発リスクの低減。

デメリット:プロトタイプ作成のコストと時間、完成度の誤解を招く可能性、要件が際限なく増え続けるリスク(スコープクリープ)。

その他の開発手法

カンバン

カンバンは、トヨタ生産方式から生まれた視覚的な進捗管理手法で、作業の流れを「ToDo」「進行中」「完了」などのカラムで可視化します。スクラムのような固定サイクルを持たず、タスクが完了次第、次のタスクを開始する継続的フロー型の開発手法です。

特徴:WIP(仕掛かり中の作業)制限により、マルチタスクを防止し集中力を高める。柔軟性が高く、既存プロセスに導入しやすい。

適用場面:運用保守業務、サポート業務、継続的な改善活動。

XP(エクストリーム・プログラミング)

XPは、アジャイル開発手法の一つで、プログラミングのベストプラクティスを「極限まで」実践することを重視します。ペアプログラミング、テスト駆動開発(TDD)、継続的インテグレーション、リファクタリングなどの技術的プラクティスが特徴です。

特徴:高品質なコードを維持しながら変化に対応。技術的負債を蓄積させない。顧客との密接な協働。

適用場面:技術的品質を重視するプロジェクト、頻繁な要件変更が予想される開発。

各開発手法の特徴を理解したところで、次は「どの手法を選ぶべきか」という実践的な問題に進みましょう。次章では、自社に最適な開発手法を選ぶための5つの判断基準を解説します。

システム開発手法の選び方【5つの判断基準】

各開発手法の特徴を理解しても、「自社のプロジェクトにはどれが最適なのか」という判断は容易ではありません。ここでは、実践的な5つの判断基準を示し、最適な開発手法を選ぶための具体的な指針を提供します。

【基準1】プロジェクトの規模と期間

プロジェクトの規模と期間は、開発手法選択の最も基本的な判断基準です。

小規模プロジェクト(3ヶ月以内、5人以下):アジャイル開発やスクラムが適しています。短期間で柔軟に対応でき、コミュニケーションコストも低く抑えられます。

中規模プロジェクト(6ヶ月〜1年、10〜20人):スクラム、スパイラル開発、またはハイブリッド型が有効です。ある程度の計画性と柔軟性のバランスが求められます。

大規模プロジェクト(1年以上、20人以上):ウォーターフォール開発やスパイラル開発が適しています。複数チームの調整が必要なため、明確な工程管理とドキュメント化が重要になります。

規模が大きいほど、統制とガバナンスが必要になる一方、小規模では機動性と柔軟性が優先されます。

【基準2】要件の明確さ

要件がどの程度明確かによって、最適な開発手法は大きく変わります。

要件が明確な場合:ウォーターフォール開発が効率的です。最初に詳細な要件定義を行い、計画通りに開発を進められます。基幹システムの更改や法規制対応システムなどがこれに該当します。

要件が不明確・流動的な場合:アジャイル開発、プロトタイプ開発が適しています。短いサイクルで実装とフィードバックを繰り返し、徐々に要件を明確化していきます。新規事業のサービス開発やイノベーティブな製品開発に向いています。

要件が部分的に明確な場合:スパイラル開発やハイブリッド型(例:ウォーターフォール × アジャイル)が有効です。明確な部分は計画的に進め、不明確な部分は反復的に検証していきます。

要件の不確実性が高いプロジェクトで計画駆動型を採用すると、後工程での大幅な手戻りが発生し、コストと時間が膨らむリスクがあります。

【基準3】チームの体制とスキル

チームメンバーのスキルレベルや経験、組織文化も開発手法選択の重要な要素です。

経験豊富なチーム:アジャイル開発やDevOpsなど、自己組織化と高度な技術スキルが求められる手法を採用できます。自律的な判断と継続的改善が可能です。

経験が浅いチーム:ウォーターフォール開発や、明確なプロセスとガイドラインが整備された手法が適しています。段階的な成果物とレビューポイントにより、品質を担保しやすくなります。

分散チーム・リモートワーク中心:スクラムやカンバンなど、透明性の高い進捗管理と定期的なコミュニケーションの仕組みが組み込まれた手法が有効です。

また、組織文化も考慮が必要です。保守的な組織ではウォーターフォールからスクラムへの段階的移行、革新的な組織ではDevOpsの早期導入など、文化に合った手法選択が成功の鍵となります。

【基準4】顧客との関係性

顧客との関わり方も、開発手法選択に影響します。

顧客が開発プロセスに積極関与できる場合:アジャイル開発やスクラムが最適です。頻繁なフィードバックとデモにより、顧客の期待と成果物のずれを最小化できます。

顧客の関与が限定的な場合:ウォーターフォール開発が適しています。プロジェクト初期に詳細な要件を固め、その後は計画通りに進めます。受託開発で契約が固定されている場合などが該当します。

顧客が複数いる・利害関係者が多い場合:スパイラル開発やプロトタイプ開発が有効です。段階的に機能を実装・評価し、合意形成を図りながら進められます。

顧客との信頼関係構築も重要です。アジャイル開発では、顧客との継続的な対話が前提となるため、オープンなコミュニケーションができる関係性が求められます。

【基準5】業界・ビジネス特性

業界特性やビジネスモデルによっても、最適な開発手法は異なります。

金融・医療・公共など規制が厳しい業界:ウォーターフォール開発やスパイラル開発が適しています。コンプライアンス対応、監査証跡の確保、詳細なドキュメント化が必須です。

IT・Web・スタートアップなど変化の速い業界:アジャイル開発、スクラム、DevOpsが適しています。市場変化への迅速な対応、早期の価値提供が競争優位につながります。

SaaS・プラットフォームビジネス:DevOpsが理想的です。継続的な機能追加とアップデート、運用フィードバックの開発への反映が重要になります。

受託開発ビジネス:契約形態により異なります。固定価格契約ではウォーターフォール、準委任契約や時間精算契約ではアジャイルが選択されやすい傾向があります。

業界の慣習やベストプラクティスも参考にしながら、自社のビジネスモデルに合った手法を選択することが重要です。これら5つの判断基準を総合的に評価することで、プロジェクトに最適な開発手法が見えてきます。次章では、選定した開発手法を実際に組織へ導入していく実践的なステップを解説します。

システム開発手法導入の実践ステップ【6段階】

最適な開発手法を選定できても、それを組織に定着させなければ意味がありません。ここでは、新しい開発手法をうまく導入するための6段階の実践ステップを解説します。

ステップ1:現状分析とゴール設定

新しい開発手法を導入する前に、現在の開発プロセスを客観的に分析し、改善すべき課題を明確にします。

現状分析のポイント:

- プロジェクトの成功率と失敗要因の分析

- 開発期間とコストの実績評価

- 品質指標(バグ発生率、手戻り率)の測定

- チームメンバーの満足度調査

- 顧客フィードバックの収集

ゴール設定:現状分析を基に、具体的で測定可能な目標を設定します。「開発期間を30%短縮」「ソースコード1000行あたりのバグ発生件数を20%低減」など、定量的な目標が望ましいです。

経営層や関係者と目標を共有し、組織全体のコミットメントを得ることも重要です。

ステップ2:適切な手法の選定

現状分析とゴールに基づき、最適な開発手法を選定します。前章の5つの判断基準を活用してください。

選定プロセス:

- 候補となる開発手法を2〜3つリストアップ

- それぞれのメリット・デメリットを評価

- 自社の状況との適合性を検証

- 関係者との議論を通じて最終決定

完璧な手法は存在しないため、実情に合わせてカスタマイズする前提で選択することが重要です。また、段階的導入を視野に入れ、まずは一部プロジェクトで試験導入することも検討しましょう。

ステップ3:チームへの教育・トレーニング

新しい開発手法を成功させるには、パイロットプロジェクトに関わるチーム全体の理解と実践スキルが不可欠です。

教育プログラムの内容:

- 開発手法の基礎理論と実践方法

- 具体的なツールの使い方

- ロールプレイやワークショップ

- 外部講師や認定資格者による研修

継続的な学習環境:一度の研修で終わらせず、定期的な勉強会、事例共有会、社外カンファレンスへの参加など、継続的な学習機会を提供します。

特にアジャイル開発やスクラムでは、従来のマインドセットからの転換が必要なため、文化変革を伴う教育が重要になります。

ステップ4:パイロットプロジェクトでの試験導入

本格展開の前に、小規模なパイロットプロジェクトで新しい手法を試験的に導入します。

パイロットプロジェクトの選定基準:

- 中規模で管理しやすい規模

- 失敗してもビジネスへの影響が限定的

- 意欲的なメンバーが参加できる

- 典型的なプロジェクト特性を持つ

試験導入での注意点:

- 明確な評価指標を設定

- 定期的な進捗レビューの実施

- 問題点と改善点の記録

- チームメンバーからのフィードバック収集

パイロットプロジェクトでは、「完璧な実行」よりも「学びと改善」を重視することが成功のポイントです。

ステップ5:振り返りと改善

パイロットプロジェクト完了後、包括的な振り返りを行い、本格展開に向けた改善策を策定します。

振り返りの観点:

- 設定したゴールの達成度評価

- 開発プロセスでうまくいった点・課題点

- チームメンバーの習熟度と満足度

- ツールやインフラの適合性

改善アクション:振り返りで明らかになった課題に対して、具体的な改善策を立案し、プロセスやツール、教育内容を修正します。

テスト自動化の最適化:特にDevOpsやアジャイル開発では、テストが開発のボトルネックになりがちです。パイロットプロジェクトの振り返りで、テスト自動化の導入や拡充を検討しましょう。ノーコード・ローコードで導入できるテスト自動化ツールは、技術的ハードルを下げながら効果を高められます。

ステップ6:本格展開

パイロットプロジェクトでの学びを活かし、新しい開発手法を組織全体に展開します。

本格展開の進め方:

- 段階的な展開計画の策定(すべてのプロジェクトを一度に変更しない)

- 成功事例の社内共有とベストプラクティスの標準化

- 専任の推進チームやコーチの配置

- 継続的なモニタリングと改善サイクルの確立

組織文化の醸成:新しい開発手法を定着させるには、制度やプロセスだけでなく、組織文化の変革が必要です。失敗を許容する文化、継続的改善を重視する価値観、オープンなコミュニケーションを促進する環境づくりに取り組みましょう。

本格展開後も、定期的な効果測定と改善を続けることで、開発手法が組織に根付き、持続的な成果を生み出します。実践ステップを理解できたところで、次章では導入時によくある失敗例とその対策を見ていきましょう。

システム開発手法選定でよくある3つの失敗例と対策

開発手法の導入を成功させるには、先人が陥った落とし穴を知っておくことが重要です。ここでは、実際によく見られる失敗パターンとその対策を解説します。

【失敗例1】流行の手法を安易に導入してしまう

「アジャイルが流行っているから」「競合他社が導入しているから」という理由だけでシステム開発手法を選択し、自社の状況に合わず失敗するケースです。

対策:自社のプロジェクト特性、チームの成熟度、組織文化を十分に分析した上で、5つの判断基準に基づいて慎重に選択しましょう。必要に応じて、複数の手法を組み合わせたハイブリッド型も検討してください。

【失敗例2】形式だけ導入して実態が伴わない

スクラムの役割やイベントを形式的に導入したものの、本質的な価値観や原則を理解せず、「名ばかりスクラム」になってしまうケースです。デイリースクラムを開催しているだけで、自己組織化や継続的改善が実現していない状態です。

対策:手法の背景にある原理原則を理解し、チーム全体で価値観を共有することが重要です。形式を整えることよりも、なぜその実践が必要なのかを理解し、自分たちの文脈で実践することを優先しましょう。外部コーチやメンターの支援を受けることも有効です。

【失敗例3】一度に大きく変えすぎる

従来のウォーターフォールから一気にDevOpsに移行するなど、急激な変化を組織に求めた結果、混乱を招き失敗するケースです。チームメンバーが変化についていけず、品質低下や離職につながることもあります。

対策:段階的なアプローチを採用しましょう。まずはパイロットプロジェクトで小さく始め、成功体験を積み重ねながら徐々に拡大していきます。また、十分な教育とサポート体制を整え、チームが新しい手法に慣れる時間を確保することが重要です。

これらの失敗を避けるために、経済産業省のDXレポートなどの公的機関の情報も参考にしながら、計画的に開発手法の変革を進めることをお勧めします。

まとめ

システム開発手法の選択は、プロジェクトの成否を左右します。最適な手法を選ぶには、プロジェクト規模、要件の明確さ、チーム体制、顧客との関係性、業界特性の5つの基準を総合的に評価しましょう。導入は段階的に進め、特にアジャイルやDevOpsではテスト自動化ツールの活用が成功の鍵となります。本記事で紹介した各手法の特徴と選定基準を参考に、自社に最適なアプローチを見つけていきましょう。

テスト自動化ならMagicPod

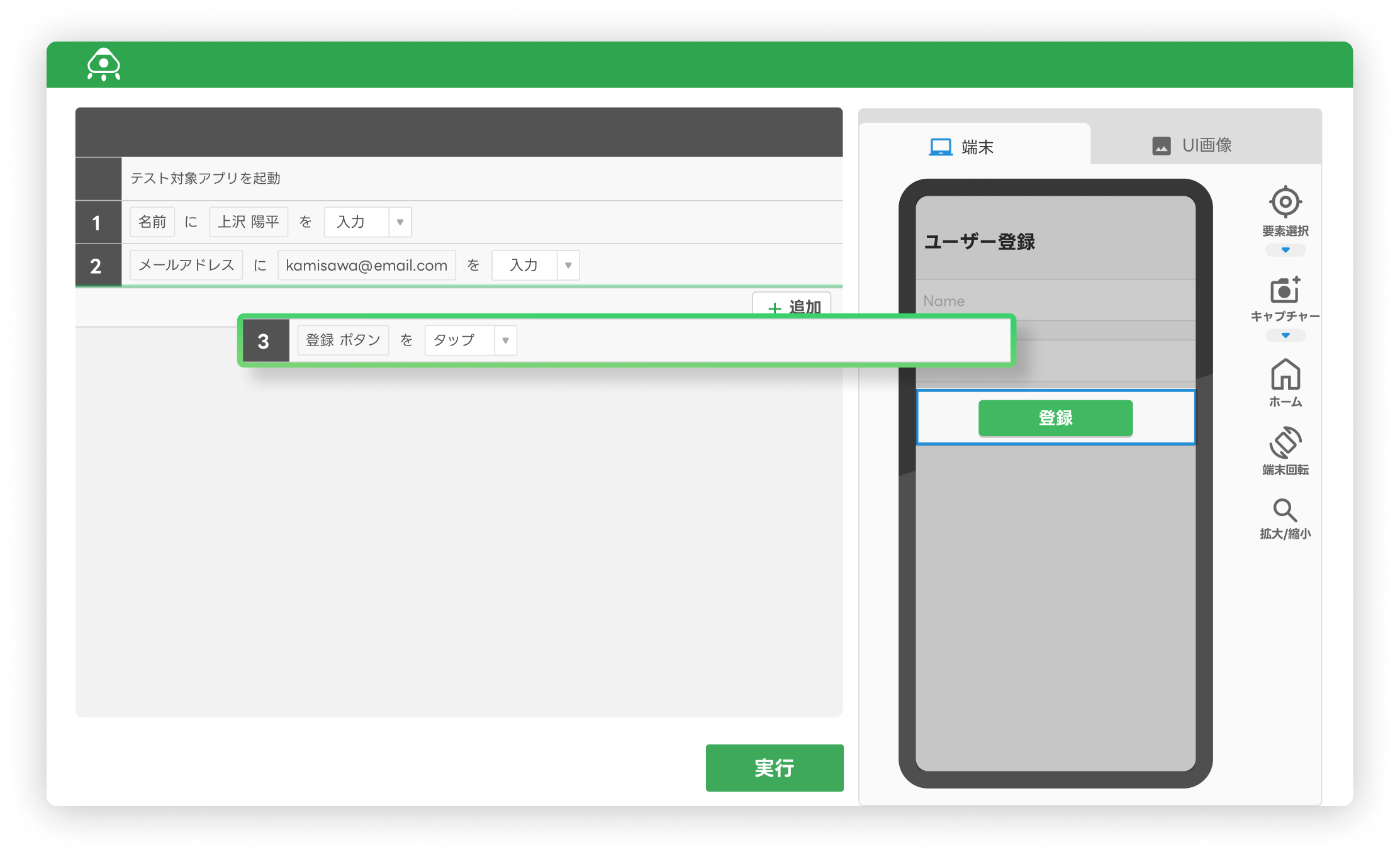

MagicPodは、モバイルアプリ・ブラウザ(ウェブアプリ)テストの両方に対応したAIテスト自動化ツールを提供しています。自然言語だけでテストの作成・編集・実行ができる「MagicPod Autopilot」機能や、AIによる自動修正、クラウドでのサービス提供によるメンテナンスの高さで、リリースサイクルの高速化を支援しています。

\ MagicPodのの紹介資料を今すぐ入手 /

資料を無料でダウンロードする

日本語

日本語