E2Eテスト自動化を社内標準へ。技術推進部門がMagicPod活用で目指す開発効率化と品質向上の取り組みとは

TIS株式会社

TIS株式会社様に、MagicPod選定の決め手や導入時から現在までの活用状況について、MagicPod代表の伊藤がお話を伺いました。

TIS株式会社

TISインテックグループのTISは、金融、産業、公共、流通サービス分野など多様な業種3,000社以上のビジネスパートナーとして、お客さまのあらゆる経営課題に向き合い、「成長戦略を支えるためのIT」を提供しています。50年以上にわたり培ってきた業界知識やIT構築力で、日本・ASEAN地域の社会・お客さまと共創するITサービスを提供し、豊かな社会の実現を目指しています。

POINT

- 増大する品質担保の負担。課題はエンジニアリソースの有効活用

- 制限なしの実行回数とSlackコミュニティの存在が選定の決め手に

- ヘルススコアで稼働プロジェクトを可視化し、成功事例を横展開

- 社内セミナーとTeams生成AIコミュニティ活用で利用拡大を促進

- ツール単体提供から環境標準搭載へ転換、開発文化変革を目指す

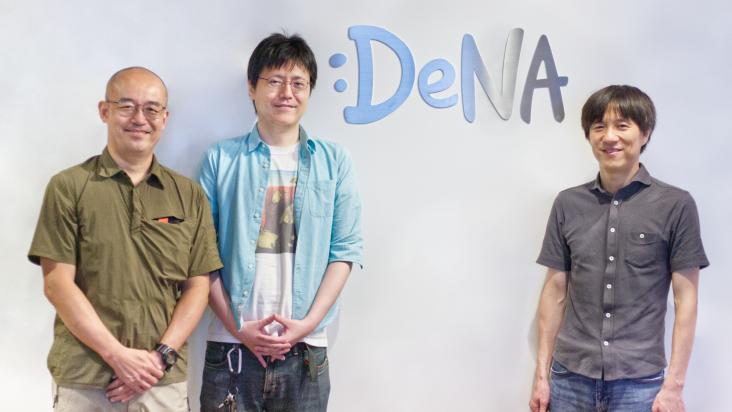

左から

・山口 賢人さん テクノロジー&イノベーション本部 開発基盤センター セクションチーフ

・伊藤 望 MagicPod CEO

山口さん(以下、山口):私は現在、事業部側にソフトウェアやツールを展開したり技術者の育成をしたりといった役割を担う「テクノロジー&イノベーション(T&I)本部」に所属しています。この本部には150人ほどいまして、私が所属する開発基盤センターでは10人弱が働いています。私はもともと事業部側のエンジニアで、この本部には2022年に異動しました。

伊藤(MagicPod代表):事業部から異動されたのには、何かきっかけがあったのでしょうか。

山口:事業部で自社のサービス開発を担当していた際、「テスト自動化を進めたい」と考えたのですが、社内から展開されているツールがなく、予算確保からセキュリティなどの社内手続きまで自分たちで進めるのが非常に大変でした。これはテストに限った話ではなく、「もっと本部組織としてサポートできることがあるはずだ」という思いで異動希望を出したというのが経緯です。

実際、本部側でも「テスト自動化が進んでいない」という課題感はあったため、自分がその推進役を担って異動することになりました。

MagicPod導入前の課題

伊藤:現場のエンジニアとして、どのような点に課題を感じていましたか?

山口:一番は、「限られたエンジニアのリソースをどう有効活用するか」という点です。当時は膨大な量の打鍵テストに多くの工数が割かれており、この状況を何とか変えたいと思っていました。

そういった課題は全社的に認識されていたのですが、具体的な解決策を打ち出せていない状況でした。まずはT&Iとして成功事例を作り、「実績を作って広げていく」という戦略で動き始めました。

MagicPod選定の理由・経緯

山口:現在の部署へ異動してから、テスト自動化ツールの導入に向けてMagicPodを含む3つのツールを実際に触って技術検証しました。機能面ではどのツールも素晴らしく甲乙つけがたかったのですが、最終的にMagicPodにした決め手がいくつかあります。

まずはスモールスタートができる価格設定です。テストの実行回数に上限がないというのは試行錯誤が必要な我々にとって非常に大きな魅力でした。施策がうまくいくか分からない中で、いきなり大きな契約をしなくて済むのは安心材料でした。

そしてもう一つ、契約前にSlackコミュニティに参加できたのはMagicPodだけだったと記憶しています。実際のユーザーのやり取りが見えたことで、「これなら導入後もしっかりサポートしてもらえる」という安心感が得られました。人的リソースが限られる中で、サポート体制への期待も大きな決め手となりました。

MagicPodの活用状況

山口:MagicPodを最初に導入したのは、社内の営業向けSaaSです。自社サービスなので「エンジニアのリソースをどう有効活用するか」という点で課題意識が共通しており、導入の意思決定がスムーズでした。

導入後のオンボーディングはヘルプセンターを紹介する程度で、担当のエンジニアチームが主体的に進めてくれました。初期のテストケース作成などを手伝うこともなく、特に難航したこともなかったそうです。

伊藤:現在は10プロジェクトでご利用いただいているとのことですが、プロジェクト間で知見の共有などはありますか?

山口:私は各プロジェクトの「ヘルススコア」(※自動テスト運用の健全性を測定し、数字で評価する機能)を見て、各プロジェクトのフォルダ構成や共有ステップの使い方を参考にさせてもらっています。使いはじめで困っていそうなプロジェクトには、「こっちのプロジェクトのフォルダの分け方が参考になりますよ」といった形で、それとなく声をかけることがあります。

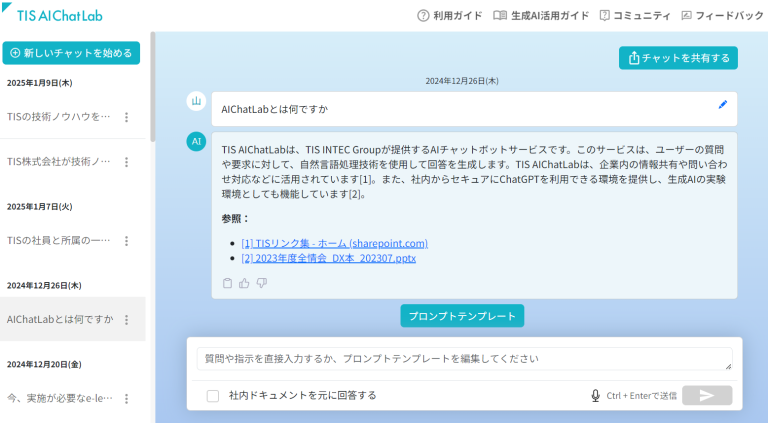

特に、本部内の「AIChatLab」というプロジェクトは他のチームが見本にできるよう閲覧権限のリクエストをうけつけていて、「参考にしてください」と案内しています。

伊藤:プロジェクト数を増やすだけでなく、この取り組みを通じて最終的に目指している全社的な目標のようなものはあるのでしょうか?

山口:全社のE2Eテスト自動化比率を向上させ、コスト削減を実現することを目標としています。

最も重要なことは、テスト自動化の文化を浸透させ組織全体の開発プロセスの成熟度を高めることです。テスト自動化比率向上は、その取り組みの一環として位置づけています。

利用プロジェクト拡大に向けた社内推進活動

伊藤:導入後、どのように利用するプロジェクトを増やしていったのでしょうか?

山口:最初の2プロジェクトは比較的スムーズに導入が決まりました。一つは先ほど紹介した社内の営業向けSaaSです。もう一つのプロジェクトは元々、別の自動化ツールを使っていたのですが、サービス終了に伴う乗り換え先を探していたのでタイミング良く導入できました。

しかし、そこからの拡大には苦戦しました。そこで昨年から始めたのが、月1の社内セミナーです。初めは手探りだったため、MagicPodエンタープライズプランのプレミアムサポートを活用し、セミナー内でMagicPodの担当者にも話していただきました。当社内だけでなくグループ全体にも告知して、興味のある方々に参加を呼びかけました。

伊藤:TISさんのように、プレミアムサポートを社内推進を加速させるためにご活用いただけたのは、我々にとっても非常に嬉しいことでした。ツールを提供するだけでなく、お客様の組織に自動化の文化が根付くまで伴走することを目指していますので、理想的な活用事例だと考えています。

山口:私だけでは答えきれない専門的な質問にその場で直接回答してもらったりすることで、参加者の納得度が上がったと思います。

その中で、定期開催するうちにプロジェクトの意思決定にかかる時間が掴めてきました。例えば受託開発ではお客様への説明を含めて約3カ月、自社サービスでも1〜2カ月は必要といった具合です。そのため、すぐ導入とならなくても関心を持つ人との接点を早期に作っておくことが重要だと分かりました。実際にセミナーがきっかけで導入されたケースも出てきていますので、今も継続しています。

伊藤:セミナー以外に社内でどのような情報発信をされていますか?

山口:いくつかのチャネルを並行して使っています。T&I本部としての施策やイベントを社内ポータルで告知したり、技術者向けの社内FAQサイトを利用したりしています。社内ポータルでは実際の質問回答を反映し、社内AIチャットから検索できるようにすることでスムーズに問題解決できるようにしています。

最も効果的なのは、3,000人ほどが入っているTeamsの生成AIコミュニティです。そこで「MagicPodもAIを活用したツールだ」と位置付けて、機能紹介やFAQの拡充といった情報を提供することで多くの人の目に触れる機会を作っています。

また、社内限定の導入事例も共有しています。お客様の案件が多いため詳細は書けませんが、「これだけ多くのプロジェクトで使われている」という実績を示すことで、信頼性を高める狙いです。

伊藤:いろいろなチャネルを駆使されているんですね。今後、取り組もうとしていることはありますか?

山口:はい。これまではMagicPodやGitHub Copilotといったツールを単体で「選んでください」という形で提供していましたが、今後はアプローチを変えようとしています。我々が推奨するツール群を一つのパッケージとして、新しい開発環境に標準搭載して提供する形です。プロジェクト側がツールを選ぶのではなく、「初めから良い環境がセットで提供される」という動線を作っていきたいと考えています。

全社視点での技術的課題と変革に向けた取り組み

伊藤:推奨ツールをパッケージ化して、初めから良い環境を提供するというお話は、まさに文化作りそのものですね。個々のエンジニアのマインドを変えるというより、仕組みとして自動化が当然の状態にすることを目指している、という意味合いでしょうか。

山口:おっしゃる通りです。社内には約3,000人のエンジニアがいますが、事業部ごとに使っている技術もバラバラで、単一の施策で全社を一気に変えるのは非常に難しいです。ただ、正直なところ「この施策を進めるには自分がテストのエキスパートにならなければいけないのでは」と少し怖気づいている部分もあります。

伊藤:必ずしもテストのエキスパートでないといけないわけではないと思いますし、エキスパート的なポジションの人が必要であれば我々がサポートさせていただきたいと思います。

山口:ありがとうございます! 悩みの一つとして、社内レガシーな技術と新しい技術スタックが混在しています。

Reactであれば「Testing Trophy」のようなテスト戦略も描けますが、レガシーな技術に対してどういったテスト戦略で進めるべきか明確な答えがないのが現状です。私としては、E2Eテストを軸に開発環境とテスト環境でテスト資産をいかに共有できるかが鍵になると考えています。

伊藤:よく分かります。多くの大企業で、同じようにレガシーな仕組みと新しい技術スタックが混在し、なかなか移行が進まないというジレンマを抱えていらっしゃいます。課題を正面から解決しようとすると大変な労力がかかりますが、逆の発想で、Reactで開発する際の体験を徹底的に良くするというアプローチも有効かもしれません。

例えば、テスト自動化に関しても、ReactプロジェクトではE2Eテストだけでなく、コンポーネントテストなども含めて効率的なテストプロセスを確立し、「Reactで開発した方が、品質も効率も圧倒的に良い」という成功事例を強力に発信していく。そうすることで、現場のエンジニアが自ずと新しい技術を選びたくなるような流れを生み出せる可能性があります。

山口:古いものを無理に変えるより、新しい魅力的な選択肢を用意して、自然な移行を促すわけですね。今後はサーバーのサポート終了などシステム刷新のタイミングを捉え、Reactのようなモダンな技術への切り替えを積極的に提案していく必要があると考えています。

そのためにも、まずは社内でモダンな技術を推進できる人材を増やし、「お客様にとっても、モダンな技術で作る方が生産性も品質も上がります」と、我々自身が自信を持って言える体制を築いていかなければなりません。正攻法はないかもしれませんが、地道に取り組んでいきたいです。

最後に

山口:MagicPodを実際に使ってみて感じる最大の魅力は「メンテナンスの容易さ」にあります。MagicPodのイベントで伊藤さんがお話しされていましたが、テストケースを作ることよりもメンテナンスが楽であることの方がよっぽど重要で、まさにそこがMagicPodの真価だと実感しています。

テストの実行や記録自体は、SeleniumやPlaywrightといったツールで既に十分簡単になっていますが、メンテナンスも含めて全体的に楽にならなければテスト自動化の本当の価値には到達できません。この点でMagicPodは非常に優秀で、社内にもぜひこの魅力を伝えていきたいと考えています。

社内推進においてはコスト効果や社内外への説明が求められがちですが、テスト自動化は絶対にやったほうが良いことは明白です。リポジトリー管理やソースコードの管理を当たり前に行っているのと同様に、CI/CDの整備やテスト自動化も同じ位置づけであるべきです。自動テスト文化をひろげることを同時に目指していきたいと思っています。

TIS株式会社

- TISの開発ノウハウを提供するサイト「Fintan」(フィンタン)

- AIChatLabチーム「MagicPodをつかった自動テスト導入戦略」

- DialogPlayチーム「AIテスト自動化プラットフォーム 『MagicPod』の活用」

日本語

日本語